¿Hijos Eternos?

Una de las expresiones más insultantes en la comunidad hispanohablante de los deportes, pero también de las menos frecuentes es ser hijo de, en alusión a la clara inferioridad de un deportista o un equipo (el hijo) respecto a otro (el padre). En este sentido, cuando se dice hijo eterno es una clara alusión a que el hijo nunca superará al padre. Pensando al respecto y analizando mucha, muchísima, toneladas de información respecto a Occidente y Oriente (los políticos, no los geográficos) he llegado unas conclusiones extremadamente reveladoras. Mi tesis inicial es que Occidente es superior, más Poderoso que Oriente. Aunque esto es una mera preferencia por supuesto. No voy a ocultar que China, Japón, India, ambas Coreas... son países que no me caen en gracia en algunos aspectos. Por supuesto su población no tiene culpa de ello, pero sí algunos puntos culturales, históricos y políticos. No se piensen que esto es cuestión de odio, ya que los países nórdicos, Alemania y las Neverlands me resultan incluso más detestables. Y qué decir de Estados Hundidos, adalid y prócer del mundo occidental, posiblemente una de las naciones más cuestionables y criticables de los dos últimos siglos. Les recomiendo lean todo lo que voy a escribir antes de sacar conclusiones absurdas y estúpidas, ya que si hay algo de lo que me sienta orgulloso es de mi objetividad e imparcialidad. Advierto eso sí que voy a utilizar muchos datos duros, que requieren de capacidad de análisis (algo que ustedes plebeyos no poseen) y que tienen una complejidad algo por encima de lo normal. Todas las fuentes y referencias os las pondré abajo para que os calléis la boca y para no recibir strikes, quejas y/o lloros de sus pertinentes creadores o de algún lector rabioso con su depósito de bilis llenado por mi y mi aplastante capacidad argumentativa. Como decía, mi tesis inicial es que Occidente es más Poderoso que Oriente, y para respaldar este argumento he buceado en incontables datos, artículos, estadísticas, proyecciones y comentarios de todo tipo. Así pues, es hora de empezar.

Aclarar antes de todo que Occidente hace alusión a Europa y Estados Unidos, mientras que Oriente está conformado por casi todo el continente asiático. Del lado Occidental me centraré en las regiones antes mencionadas, pero no olviden ustedes que Latinoamérica se encuentra en la órbita occidental, Frecuentemente también se habla de Australia, pero su reciente acercamiento a China pone en entredicho eso, por lo que no comentaré nada al respecto de ese país. Rusia, por último, es un país que puede ubicarse en ambos grupos, pero que por afinidad cultural e histórica se encuentra más próximo a Occidente que a Oriente, donde además sus áreas están mucho más despobladas.

El presente mapa, robado de Wikipedia por supuesto, ilustra a medias lo que quiero transmitirles. Hay que descontar de Occidente a Australia en estos momentos. El mapa toma como referencia la obra de Samuel P. Huntington sobre relaciones internacionales "Clash of Civilizations", que data de 1993. Siendo de aquella época, tiene más sentido la división establecida en la imagen. La obra más allá de lo llamativo de su nombre me parece interesante, pero no recomendable para iniciarse, pues es algo tendenciosa y fijista.

Lo primero es lo primero. Tanto Occidente como Oriente tienen alguna potencia a la cabeza, y una de éstas dos debe ser por descarte la primera potencia mundial. Bien, para entender cuál es esa potencia debemos empezar por definir qué es lo que empleamos para establecer por qué una potencia es la más grande, la hegemónica, la mayor. Esto se puede hacer de muchas formas y usando muchos valores, pero por lo general lo que sirve de referencia son los datos económicos, estableciéndose un paralelismo así entre el poder que ejerce una nación y los recursos económicos que posee. Atendiendo a esto hay mucha trampa, principalmente porque no hay un baremo de referencia que sea especialmente fiable y porque cada uno ofrece una visión distinta. A falta de un valor de referencia mejor (lo cual es lamentable) se suele emplear el Producto Interior Bruto como estadística para calibrar el músculo económico de las diferentes naciones del mundo, pero incluso esto tiene variables, ya que podemos usar diferentes versiones del mismo índice y cada una ofrecerá unos resultados diferentes. Si usamos el Producto Interior Bruto ajustado por paridad de poder de compra, más conocido como PIB por Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) nos llevaremos la sorpresa de que desde una fecha tan remota como 2014 China sobrepasó los niveles de Estados Unidos, desbancando de facto a dicho país como primera potencia mundial (El País, 2014; El Economista, 2014), discurso que ha aparecido con mayor frecuencia desde entonces. Este es un dato que, a pesar de su relevancia, he visto muy poco y sobre el que Occidente guarda un silencio incómodo, pero sin ningún tipo de duda es real.

Pero este dato, soltado sin más, es extremadamente engañoso. Alguien con un conocimiento avanzado en económicas te dirá -y estará en lo cierto- que el PIB PPA es más preciso que el PIB Nominal como indicador de poder económico porque se encarga de eliminar las distorsiones que generan las diferencias de precio entre los diferentes países y refleja la capacidad de compra que se tiene en un país determinado usando la moneda propia y el dólar americano como divisas para establecer la comparación, o lo que es lo mismo, los valores del país pertinente frente a los de Estados Unidos. Esto se hace mediante una canasta de bienes que siempre tiene como base de referencia su valor en Estados Unidos y el dólar como divisa, dicha canasta se compara entre un país cualquiera y los Estados Unidos para determinar como de sobrevaluada o devaluada está una moneda frente al dólar; cual es la capacidad de compra para los bienes de dicha canasta por parte de la población; y también como su nombre indica de ajustar los valores, tipos de cambio, precios... Idealmente existe un equilibrio cuando en dos países distintos la canasta de bienes está al mismo precio, haciendo que las divisas de ambas partes se encuentren a la par. Pero por lo general dicho equilibrio no existe, y por lo general el valor de las divisas y precios está sometido a constantes fluctuaciones que van desde lo diario hasta cada segundo, por lo que hay que tener mucho ojo con los precios de bienes y servicios que se toman como referencia. De igual manera, existen otras problemáticas como por ejemplo la diferencia de calidad entre los bienes de un país y otro a pesar de ser del mismo tipo; la influencia que puede o no ejercer el transporte y los aranceles; los impuestos existentes; o, sobre todo, si existen barreras comerciales.

He secuestrado este más que ilustrativo gráfico de How Much como podéis apreciar. Los datos que emplea son los del Banco Mundial. Como podéis ver, Asia y Oriente no solo superan, sino que destrozan a Occidente cuando hablamos en términos de Paridad de Poder Adquisitivo. La diferencia es inmensa y los países orientales aplastan a los occidentales de forma consistente. Optando por esta estadística es evidente que Oriente no solo ya ha superado a Occidente, sino que además seguirá aumentando su ventaja hasta arrasar... O no, entraré en eso más adelante. Pero la idea de base es que en efecto por PPA Oriente nos humilla, por suerte el PPA no lo es todo.

Para solucionar esto se han propuesto algunas alternativas como el Índice Big Mac de The Economist, que trata de comparar las economías de todo el mundo usando como referencia una hamburguesa, en concreto su precio. Puede sonar rematadamente estúpido, pero el uso de algo tan simple como dicha hamburguesa como referencia soluciona uno de los grandes problemas que tiene la PPA, que es la posibilidad de que las variaciones que sufra el precio de un bien o servicio sean demasiado grandes debido a influencias externas como las antes mencionadas. El Big Mac es como ya saben un producto ofrecido por McDonalds, una empresa que se encuentra en más de una centena de países. Sin embargo, McDonalds sabe de economía, y por tanto es consciente de que no puede poner un Big Mac al mismo precio en Líbano o India que en Suiza. Estos países no están escogidos al azar, India y Líbano son los países en los que más barato en relación al precio de Estados Unidos sale un Big Mac, mientras que Suiza es el más caro. El dato hay que, como de costumbre, cogerlo con bastante cuidado, porque realidad es que el Big Mac más caro del mundo actualmente no se encuentra en Suiza, ni en ningún otro país de Europa, sino en Venezuela, algo que se corresponde con la inmensa sobrevaluación que tiene el bolívar. De nuevo vemos que, pese a ser algo más preciso que la PPA al uso, el Índice Big Mac tampoco es la panacea, pues tomando como referencia esto, Venezuela estaría al nivel de los países desarrollados en términos económicos, cuando lo que está pasando realmente es que el país está atravesando una escandalosa crisis económica, de productividad y monetaria que está conduciendo una hiperinflación de vértigo y lo que es importante aquí, a una escasez de alimentos que ha hecho que el precio de la hamburguesa se dispare. Por esta razón, el Big Mac venezolano es el más caro del mundo seguido del Suizo. No obstante, este es el motivo por el que Venezuela suele excluirse de las listas de este índice. Además, también es un dato que está incompleto si no se añade la cantidad de Tiempo que debe trabajar cada consumidor en el país correspondiente para poder permitirse un Big Mac independientemente del precio que éste tenga. Así pues, en función en todo momento del salario mínimo, el trabajador hindú necesitará más de cinco horas de trabajo para poder permitirse la hamburguesa, mientras que un trabajador europeo puede hacerlo entre 20 y 40 minutos por lo general en función del país.

El mapa que vemos a continuación es bastante revelador. Como puede apreciarse, en India el Big Mac cuesta apenas 1,62 dólares, mientras que en Francia o Reino Unido puede ser hasta tres veces más caro. Sin embargo, el trabajador inglés o francés podrá permitirse una hamburguesa con tan solo poco más de 20 minutos de trabajo, lo cual supone que el trabajador hindú necesitará trabajar más de diez veces más que el inglés o el francés para adquirir el mismo producto. (International Business Times)

La cuestión, retomando el cauce principal y zanjando este afluente, es que sí, tomando como referencia el precio ajustado y el PIB por PPA China es la primera potencia mundial (con cierta distancia de hecho), pero como hemos visto esto no es un indicativo excesivamente sólido para hablar de ser o no ser primera potencia mundial. Tampoco lo es el PIB nominal que veremos a continuación, pero quiero dejar claro que los factores que determinan la solvencia, estabilidad y poder económico van mucho más allá de las simples cifras y necesitan contraste constante. Cualquier dato disparado al azar puede servir para el ventajismo, el amarillismo o la simple mentira.

Otro punto importante es que, a pesar de que China esté en lo más alto del ranking en PIB por PPA, hay un factor diferencial que muchos pasan por alto accidental o incidentalmente. Y este factor no es otro que la demografía. No sé si ustedes son fanáticos de las ciencias sociales, pero los que lo sean seguro que comprenden que la Economía por sí misma no puede sostenerse. Reformulo, que los datos económicos por sí mismos son inconsistentes y están incompletos. Necesitan sí o sí de un análisis de su contexto histórico y político y, por supuesto, geográfico y demográfico. Así pues, si bien China es el país más Poderoso del mundo en términos de PIB por PPA, cuando usamos esa misma estadística aplicada a quienes verdaderamente importan, que son los individuos, los números cambian radicalmente. Si China es el indiscutible número 1 en PIB por PPA, cuando hablamos de PIB por PPA per cápita China colapsa, se hunde en la lista hasta los puestos entre el 70 y el 100 (en función de la fuente y el año), disputándose puestos con países como Guinea Ecuatorial. Esto, a mi juicio y si nos guiamos por la estadística, está muy lejos de decirnos que China es una potencia hegemónica. Más bien todo lo contrario, de hecho, en esta misma estadística, Estados Unidos no está ni entre los 10 primeros, pues estos puestos, como cabría esperar, están copados por micronaciones, nuevos ricos y paraísos fiscales en los que cada ciudadano es extremadamente rico. Aun así, Estados Unidos ocupa un puesto bastante alto en la lista, y cada ciudadano estadounidense es, de media, hasta seis veces más rico que cada ciudadano chino. De hecho, cada ciudadano español es, de media insisto, hasta tres o cuatro veces más rico que uno chino, pues España ocupa un puesto también respetable en la lista, muy próximo (sino al lado) a los vecinos de China; Corea y Japón (Aunque con la pandemia es posible que España se haya desinflado escandalosamente). Por supuesto esto es otra estadística estúpida para establecer una potencia hegemónica y por la que no merece la pena guiarse, pues por muy rico que seas, no es razonable comparar el reparto que debe hacer un país de 100 millones de habitantes con el que debe hacer uno de 1000. En el caso que nos atiende, Estados Unidos reparte su PIB PPA entre 331 millones de habitantes. China lo hace entre 1400. Estimando esto, obviamente cada americano es más rico que cada chino. De hecho cada Montenegrino (por poner) puede serlo. (IMF, 2021; World Bank, 2020; CIA, 2019)

Vamos que hablando mal y pronto tanto el PIB PPA como su variante per cápita no son indicativos de hegemonía o superpoder. Su utilidad es la que originalmente quieren lograr: dar una visión del potencial económico de una nación y luego hacerlo desde una perspectiva individual ajustando en todo momento los resultados para evitar las imprecisiones del nominal. Una lástima que evitar imprecisiones ajenas no sirva para ocultar las propias. Apliquen eso para todo, dice el Maestro.

Pero el nominal, usado tradicionalmente como valor de referencia por encima del PPA por su facilidad de cálculo, tampoco es favorable a China. Estados Unidos encabeza esta lista seguido de lejos por China. De entre los primeros 15 puestos, una amplia mayoría pertenecen al mundo occidental y su órbita, mientras que por otra parte solo China, Japón, India y Corea del Sur aparecen del lado oriental. Cuando trasladamos los datos a nivel per cápita nos encontramos una situación similar a la del PPA, con los primeros puestos copados por microestados y paraísos fiscales, seguidos por países plenamente desarrollados. La ventaja que ofrece el PIB nominal frente al ajustado es que fuera de lo económico se corresponde algo más con la realidad que vivimos. Así pues, no nos encontramos cosas como Turquía o Indonesia superando o igualando a los países europeos más ricos.

Gráfico que muestra los 10 primeros países por PIB nominal. A pesar de la pujanza oriental, con 4 entre las 10 primeras naciones, la diferencia entre Estados Unidos y China es considerable, de la misma forma que el equilibrio entre los europeos y asiáticos es mucho más razonable que en el caso del PIB por PPA. A pesar de todo, esto sirve como indicativo de que si bien hace unas décadas Occidente estaba a eones de Oriente, hoy en día las cosas ya están mucho más ajustadas. Los datos son los del FMI, la gráfica ha sido hurtada de Wikipedia.

Nadie duda que los países asiáticos tengan el potencial, económico y demográfico, para superar a los occidentales y consolidarse a la cabeza del mundo. Pero es, por ahora, solo eso, potencial que no termina de materializarse. Y aun materializándose como en el caso chino, es precisamente ese potencial demográfico el que hace que sea muy difícil alcanzar una situación estable a nivel interno. Insisto, es más fácil repartir entre 10 que entre 100, y es muy probable que esos 10 vivan mejor que los 100. De la misma forma, es mucho más fácil repartir entre 10 millones que entre 100, y como es lógico los 10 millones tendrán unos estándares de vida mucho mejores que los 100. Esto lo contrastaré más adelante, aunque hay siempre matices y todo se puede relativizar (aun sin ser relativo), de hecho empezaré ahora mismo.

Pasemos brevemente al PIB nominal per cápita. Si bien puede parecer que la situación sería distinta, lo cierto es que es de hecho muy similar a la variante por PPA. Los primeros puestos vuelven a estar ocupados por micronaciones, paraísos fiscales y algunos nuevos ricos. China vuelve a aparecer en puestos bastante cuestionables, junto a Irán (que es una potencia regional) e incluso Rusia que es una de las primeras potencias mundiales. Las cosas no son lo que parecen, sobre todo cuando se arrojan, como he dicho, los datos demográficos. La población es uno de los factores más determinantes en lo que a prosperidad económica se refiere. Si tienes muchos recursos, pero has de repartirlos entre un grupo mucho mayor que el resto, esa cantidad de recursos se diluye y agota rápidamente. (Banco Mundial, 2020; FMI, 2021; Naciones Unidas, 2019)

Los datos y los números no mienten. China cede ante Estados Unidos en tres de los cuatro índices que he mostrado y que todo economista usa de referencia a pesar de ser baremos cuestionables (insisto, no hay sustitutos mejores), por lo que el discurso de China como primera potencia mundial queda bastante en entredicho. Si alguien quiere concluir que China es primera potencia por su potencial económico y sus cuentas en PIB por PPA es libre de ello, pero nominalmente y sobre todo por cabeza está muy lejos de serlo, aunque la economía no lo es todo y hay mucho más para determinar qué es una superpotencia y quién puede considerarse como tal. De hecho el artículo de El País citado antes señala que los propios chinos, sabiendo que el PIB por PPA les posicionaba como primera potencia mundial, se mostraron reticentes ante tal afirmación e incluso cuestionaron los métodos por los que se realizó la estadística, criticándolos y aseverando que no son definitivos. Tal parece que los propios chinos no tienen mucha prisa por ser los primeros. A veces se vive mejor en la sombra.

Estos mismos datos y números nos hablan, sin embargo, de una gran pujanza oriental y un leve retroceso occidental. A pesar de todo, los países occidentales más poderosos y sus semejantes orientales están en posiciones similares y en un momento histórico que no es tan distante como puede parecer. Pero bueno, no nos paremos ahí. Cuatro índices económicos no significan nada al final del día. Están muy bien para el que le guste ver quién la tiene más grande o para el que tenga que trabajar con términos macro y no tenga un indicador mejor, pero aquí no nos basta con eso. Hay mucho por ver aún, y hay muchas sorpresas en el camino.

Siguiendo en la línea de comparar a Estados Unidos con China vuelven a aparecer sorpresas. La primera es una grande: Estados Unidos dobla en gasto público a China. Gasta más en educación, sanidad y defensa que China. Seguramente estén ustedes pensando que Estados Unidos tiene un sistema sanitario de mierda en el que si eres pobre te comes los mocos y el estado te deja morir, pero eso es un discurso que se vende mucho en Europa para tratar de demostrar que el Estado del Bienestar es superior al modelo americano. La realidad es que Estados Unidos dedica un importante porcentaje de su gasto público y PIB a la sanidad y que casi la totalidad de los americanos tienen seguros de salud (Censo de los Estados Unidos, 2020). Además, desde los Tiempos de Lyndon B. Johnson existen en Estados Unidos el Medicaid y el Medicare. Uno es un programa del gobierno que cubre la sanidad para las personas que no pueden permitírsela o se encuentran en situación de pobreza y el otro un programa para cubrir la sanidad de personas de avanzada edad, respectivamente. En el Medicare, por cierto, también se protege a la gente más joven con discapacidades y enfermedades graves. El Medicaid, por su parte, cubre la salud de millones de personas (Econofact, 2017), pues todo aquel que posea una renta inferior a 15000 dólares es elegible para el programa. Es distinto en cada estado, pero por lo general cubre la sanidad casi al completo, obviando la odontología, que solo cubre extracciones al igual que en países europeos como España.

He tomado esta screenshot de datosmacro para probar que no les estoy mintiendo. Numerosos datos son imprecisos según he podido comprobar, pero los desajustes no son en ningún caso clamorosos. Estados Unidos gasta más en todo en números brutos y porcentualmente hablando. (Expansión)

Es curioso porque en Europa nunca he visto ni una sola palabra, noticia, medio o persona de influencia en el mundo de la sanidad comentar nada al respecto del Medicare y el Medicaid. El discurso aquí en Europa siempre es el mismo: qué malos los Estados Unidos que la sanidad es de pago y qué buenos nosotros que tenemos sanidad pública (que igualmente hay que pagarla por cierto). La Verdad es que ese cuento es un fraude escandaloso que en la masa se tragan como estúpidos y tomándolo como Verdad absoluta... pobrecitos. Este discurso parcial y ventajista aparece habitualmente desde la turba progremonguer para criticar a Estados Unidos y defender la sanidad europea e increpar a aquellos que no contribuyen a la misma. Luego muestras los datos y piquito cerrado.

Puedo ir incluso más lejos. Si ustedes tienen un mínimo de memoria recordarán que antes se dijo que Estados Unidos sigue siendo nominalmente la primera potencia mundial. Y si relacionan un poco, si yo les digo que Estados Unidos gasta un 17,7% de su PIB en Sanidad (CMS, 2019; AMA, 2019) por pura lógica ustedes se podrán dar cuenta de que en efecto Estados Unidos no solo gasta una barbaridad en sanidad, sino que es el país que más gasta en sanidad en todo el mundo, por mucho. De hecho, cada ciudadano americano paga por su sanidad hasta dos veces más que un inglés y tres que un español, demostrando que el gasto per cápita en sanidad en Estados Unidos es el más grande del mundo (OECD, 2019). Para poner la puntilla, solo Tuvalu y las Islas Marshall invierten un porcentaje mayor de su PIB en sanidad que Estados Unidos, lo cual confirma que Estados Unidos es el país del globo que más gasta en sanidad, ya que aquellos que invierten más porcentualmente son microestados que tienen un PIB irrisorio comparado al de Estados Unidos (Banco Mundial, 2018).

No hay debate posible, lo que os cuentan de la sanidad americana en la tele y los medios es un cuento chino gore para ensalzar las "virtudes" del modelo mixto del bienestar. Esto por supuesto no quiere decir que el sistema americano sea el mejor, de hecho está plagado de defectos, y Estados Unidos tiene una de las poblaciones más insalubres del mundo. Y por supuesto es un sistema más caro que el de aquí, como hemos podido ver. Pero lo que no se puede permitir es que se mienta de forma tan descarada sobre los Estados Unidos para favorecer ciertas narrativas.

China, por su parta, gasta porcentualmente hablando un 5,3% de su PIB en sanidad. Menos que -por ejemplo y por poner uno de cada continente- México, Rumanía, Uganda o Arabia Saudita (Banco Mundial, 2018). Por supuesto saliendo de porcentajes y entrando en números brutos China gasta mucho más que todos esos países, pero es claramente insuficiente cuando recordamos que China tiene una población que ronda los 1400 millones de almas. Per cápita, cada chino en sanidad desembolsa en torno a unos 500 dólares, unas 20 veces menos que cada americano (Banco Mundial, 2018).

Esa cantidad puede resultar sospechosa, pero deja de serlo cuando te das cuenta de que en China no existe una sanidad pública o universal. Puede parecer sorprendente, pero lo cierto es que China tiene implantado un modelo de copago en todo lo que a la sanidad se refiere, y que cada ciudadano chino debe pagar más del 30% de los gastos médicos. Solo hay tres tipos de cobertura médica mediante seguros en el país, uno para trabajadores urbanos, otro para residentes y otro para zonas rurales (NIUS, 2020). Por ello, los costes para tratarse ciertas enfermedades o permitirse determinados medicamentos están al alcance de muy pocos. Por supuesto China está tratando de mejorar esto y lo está logrando, pero a un ritmo muy lento e insuficiente, sobre todo teniendo en cuenta la dirección en la que se mueve China demográficamente.

Los ancianos, esos simpáticos abuelos que ves tomándose el último carajillo de la tarde en la peña cultural o bar de turno, son un punto muy a tener en cuenta en todo esto. Y no tiene buena pinta para China. El gigante asiático tiene un gravísimo problema en lo que se refiere a población de avanzada edad. Si bien ahora mismo no es tan preocupante, empezará a serlo en poco más de una década. Actualmente China ya ha alcanzado la media de edad de los Estados Unidos, situándose ambos países juntos en las listas (CIA, 2021). Dicha edad es de 38 años, algo frecuente en los países desarrollados, que a menudo están incluso más envejecidos de lo que estos dos están. De hecho son países como Japón (entraremos en eso más adelante), Italia o Alemania los primeros en los rankings. En estos momentos la población mayor de 65 años en China no es superior al 12% (OECD, 2020). No es gran cosa si pensamos en el número como porcentaje, pero debemos pensar en esto como lo que realmente es, más de un centenar de millones de ancianos que necesitan sus necesidades cubiertas, sus pensiones y sus cuidados.

Vaya por delante que los asiáticos son pueblos muy desapegados con los ancianos. Fíjense que yo, siendo el primero que defiende la Selección Natural, considero que allá en Oriente lo llevan a unos extremos insospechados. Desde el ministro de finanzas japonés que pidió a sus ancianos que se apresuren a su Muerte para que el estado no se vea forzado a tener que pagar su atención médica (El Mundo, 2013) hasta la situación en la que se encuentran las personas de la tercera edad en Corea del Sur, donde hasta la mitad de ancianos están en situación de pobreza relativa y solo una pequeña parte de ellos tienen acceso al plan de pensiones estatal, que es de cobertura baja cuanto menos (La Vanguardia, 2014). Y eso por ser respetuoso y no decir inexistente, ya que Corea es de los países del mundo con menos gasto en porcentaje del PIB en pensiones, siendo este del 3%, similar a países como Chile, México o Islandia, aunque cada uno de estos países tiene una situación específica que habría que examinar con detalle. En el caso que nos compete, Corea, el número es indiscutiblemente negativo teniendo en cuenta la situación de sus ancianos. Como referencia, incluso sus vecinos nipones gastan el triple en porcentaje del PIB en pensiones, lo cual es lógico, teniendo en cuenta lo envejecido que está el país del Sol Naciente y la cantidad. Estados Unidos por su parte gasta dos veces más, que no es tampoco un número muy bueno, pero aun así es más del doble que Corea, que queda a años luz de los países europeos como Italia, Francia o España, los cuales se encuentran a la cabeza de las listas (OECD, 2020).

No es casualidad que les haya hablado de las pensiones. Si lo hago es porque precisamente el envejecimiento de la población siempre ha sido la asignatura pendiente de los países desarrollados, sean occidentales u orientales. China tiene y tendrá un problema muy grave con las pensiones, sobre todo de cara a la segunda mitad de este siglo, momento en el cual puede tener una grave crisis bien demográfica, bien económica o bien de ambos tipos. Las proyecciones hacia 2050 no son muy esperanzadoras (The Economist, 2019).

China tiene un serio problema demográfico, y además lo sabe, es consciente de ello. Actualmente sus no tan amigos de Japón son los primeros del mundo en materia de población envejecida, seguidos no de muy lejos por Europa Occidental y del sur; pero se proyecta que hacia 2050 China tendrá una población envejecida mayor de 65 años que rondará los 350 millones de habitantes, 400 según algunas proyecciones. Lo aterrador de esto, en términos económicos claro, es que China tendrá que encargarse de cubrir las pensiones y necesidades de esta población sin un reemplazo real a medio plazo para la fuerza de trabajo. En porcentajes, estamos hablando de más de un 25% de chinos mayores de 65 años hacia 2050, o lo que es lo mismo, uno de cada cuatro chinos será un anciano para ese año y necesitará de cobertura para sus necesidades que deberán ser costeadas de alguna forma. Uno puede pensar que si China prospera económicamente y su población continúa igual todo irá más o menos bien, pero en este sentido también hay malas noticias, y es que se especula que hacia 2050 la población de China ya habrá empezado a decrecer, y que hacia 2100 su población se habrá reducido en 400 millones respecto a nuestro presente, tal vez incluso hasta la mitad. Malas sensaciones. (Naciones Unidas, 2021).

El Tiempo y el futuro no parecen ser indulgentes con China, que será superada como nación más poblada sobre la Tierra dentro de poco. El mismo destino que sufrirá China lo sufrirán también Japón, Corea y los países occidentales sobre todo de Europa, muy envejecidos y con pocas vistas a mejorías. Para 2100, como podemos ver, serán los países africanos los que comiencen a dominar las listas por población, y a excepción de India y Pakistán el resto de países asiáticos seguirán el mismo camino que Europa occidental está tomando ahora. Es cuestión de Tiempo que Asia comience su senectud. (Statista, 2021)

El pasado año China registró unos números preocupantes en recién nacidos, rondando los 12 millones. Para un país con una población tan grande como China, registrar tan solo 12 millones de nuevas almas es un dato más que preocupante. La constante caída de la natalidad, sumada al envejecimiento de la población, es una alarmante bomba de relojería para la fábrica del mundo y demuestra que esa crisis demográfica de la que hablo puede haber empezado ya de sobra. Estos números de recién nacidos son los más bajos desde 1961. La política de hijo único que tanto Tiempo estuvo vigente en China ha evitado que nazcan aproximadamente 400 millones de personas, y esto ha resultado a largo plazo catastrófico para una nación cuyo recurso más valioso siempre ha sido la fuerza de trabajo y la productividad. Las empresas ya están empezando a confiar más en la automatización y la mecanización del trabajo (¿Se acuerdan de El Espíritu de Detroit? Revisítenlo porque a continuación aparecerán paralelismos) porque se ven incapaces de encontrar trabajadores. Los hospitales se verán sobrecargados debido al envejecimiento de la población, y otros problemas como el tráfico de esposas (no insisto en esto porque es siniestro a más no poder) demuestran gravísimos problemas estructurales en la pirámide poblacional china. (New York Times, 2021; National Geographic, 2019)

Por si fuera poco, en extremo oriente en general el matrimonio se está retrasando mucho, y el aumento de solteros está resultando ser un severo inconveniente para solucionar estos problemas. Los asiáticos nunca han sido los más pasionales del mundo, pero el punto al que han llegado es extremo. En China cada vez hay más población soltera con más de 30 años, lo que ha llevado a extremos ridículos y cuestionables como las novias de alquiler, que salen a 1300-1500 euros mensuales (BBC, 2017). En la noticia que les adjunto hay casos que se cuentan como graciosos pero que demuestran los problemas casi traumáticos que arrastran los hombres chinos. Se comenta por ejemplo que uno demandó a una empresa por no haber sido capaz de haberle encontrado una mujer. Otro de ellos elaboró una propuesta matrimonial comprándole 99 iPhones a su amada, solo para ser rechazado y humillado públicamente. What a cuck...

Corea del Sur muestra un problema aún más grave respecto a esto, con una crisis de corte casi social en este sentido. La media de edad de matrimonio tanto en hombres como en mujeres es ya superior a 30 años, y los números en matrimonios son los más bajos desde 1970 (Bangkok Post, 2021). Hay muchos motivos y conjeturas sobre el porqué de esto. Frecuentemente se menciona que la diferencia de nivel educativo entre mujeres y hombres en países como Corea y Japón es uno de los factores causantes del bajo número de matrimonios, pues al haber cada vez más mujeres con un título universitario y cada vez menos hombres, éstas lo tienen más complicado para encontrar a una pareja deseable, pues sus estándares pasan por casarse con alguien que tenga al menos un nivel educativo parejo (Omnia, 2020). Por supuesto también existe el mismo problema que hace que los matrimonios en Europa Occidental también se retrasen o no se produzcan, que no es otro que la incertidumbre económica que caracteriza a los países ricos y desarrollados (The Korea Times, 2019). Cuando le pregunto por el matrimonio o por tener hijos a alguien siempre responde aquello de que si las cosas estuvieran mejor... por lo que esto no es exclusivo de los asiáticos. Pero lo que sí les está afectando a ellos más es el conflicto social que existe con respecto al feminismo y el antifeminismo (France24, 2021; Reuters, 2020) y la problemática que supone la cultura del trabajo asiática a la hora de formar una familia (The Conversation, 2019), algo que también sucede en los países vecinos como Japón. La consecuencia final es devastadora: Corea del Sur es el país con la tasa de fertilidad más bajo del mundo junto a Taiwan, y no muy lejos quedan Japón y Singapur o Grecia y Portugal, por ponerles ejemplos europeos (CIA, 2021).

Japón muestra una tendencia casi idéntica. Hay una correlación entre el incremento del nivel educativo de las mujeres y el detrimento del número de matrimonios. Lo cual es completamente comprensible, por supuesto. Los números son contundentes: el numero de matrimonios que hubo en Japón en 2018 fue el más bajo desde los años de la Segunda Guerra Mundial. El considerable aumento de mujeres solteras, tanto jóvenes como de mediana edad, ha llevado incluso a muchos locales a intentar atraer a este tipo de publico creando zonas solo para mujeres, restaurantes para cenas en solitario o apartamentos para mujeres solteras. Por último, el número de recién nacidos ha bajado a niveles de 1899, año en el que se empezó a registrar. Si recordamos que Japón es el país más envejecido del mundo, podremos ver que la segunda potencia asiática y tercera mundial está en la fase en la que China se encontrará en el futuro y atravesando problemas extremadamente graves en cuanto a demografía. A pesar de que el gobierno japonés trata de solucionar esto como puede intentando potenciar el matrimonio, no está teniendo ningún tipo de éxito en dicha empresa. La mujer trabajadora asiática de países ricos como Corea y Japón, que es adinerada, culta y educada, es muy reticente a la idea de casarse y busca en su lugar libertad e independencia para poder desarrollar su carrera y su potencial personal. Muy basadas si me preguntan, aunque problemático para la economía y los estados orientales. (New York Times, 2019)

Las mujeres de Japón y Corea han pasado de Pasteles de Navidad -término despectivo con el que la sociedad nipona catalogaba a las mujeres de 25 o más años que no estaban casadas o comprometidas- a ser mujeres de un elevado nivel de educación, con importantes puestos de trabajos y, en su justa medida, exigentes con lo que desean de una pareja e independientes y libres. La mujer asiática, antaño adscrita a su marido y relegada al trabajo del hogar como ama de casa, tiene ahora la sartén por el mango (no pun intended, ni mucho menos) y decide cuándo, como y con quién. Lo cual por cierto no ha sentado bien a unas sociedades con una mitad masculina algo enfermiza (corran a leer mi artículo sobre el K-pop y las idols si no lo han hecho ya) con este tema, pero bueno, eso es harina de otro costal y no es mi trabajo, aquí hablamos de datos objetivos. Y un dato objetivo es que la mentalidad asiática en países desarrollados ha cambiado, tanto en hombres como en mujeres. Hemos pasado de generaciones en las que estaba mal visto la soltería y no formar familia a la Generación Sampo, un neologismo surcoreano que viene a significar la generación de los tres abandonos, en clara alusión al abandono que hacen los jóvenes coreanos del cortejo, el matrimonio, y el tener hijos (Segye Ilbo, 2013). Hay quienes van más lejos y hablan de Generación N-po, o generación de los múltiples abandonos, en alusión al estado de desidia y agotamiento en que se encuentra la juventud surcoreana con respecto a las tasas universitarias, la precariedad laboral, la falta de oportunidades y la imposibilidad de permitirse vivienda propia (Asia Foundation, 2017)… Vaya, esa situación me resulta muy familiar. En el fondo todos tenemos a un coreano o japonés fracasado, soltero, sin vivienda propia y sin trabajo en nuestro interior... De entre todas mis vidas, esta es una de las que peor momento histórico tiene, pero siempre se puede ir a peor.

En Japón existe un equivalente con aún más sorna, Generación Satori la llaman. Si son apasionados de la religión como yo seguro que saben qué significa el término, pero si no ya os lo explico yo. Satori es el estado de iluminación, el despertar budista por el que aquel que logra ascender consigue desprenderse de sus deseos materiales. Unos cachondos mentales los asiáticos, para que luego digan... Los Satori son muchachos sin ambición o aspiraciones que pasan de absolutamente todo. No quieren saber nada de ganar dinero, de tener relaciones o de divertirse al uso tradicional de los plebeyos. Viven en una eterna pausa, un estancamiento inamovible del cual no tienen la intención de salir (CNN, 2021). Puede decirse que es una contracultura, una respuesta a la cultura del trabajo asiática. Y no es exclusiva de Corea y Japón, pues también puede verse en China o Taiwan, si es que no son lo mismo (dejo esa consideración a vuestra orientación política). Era evidente que la cultura del trabajo iba a colapsar, y con ella todas las sociedades edificadas en torno a ella. A nadie le gusta sentir la presión constante por encontrar trabajo y triunfar, y a nadie le gusta trabajar con jornadas superiores a las 8 horas. Los asiáticos no son robots a pesar de ser intelectualmente más dotados que el resto, no están concebidos para ser máquinas infalibles que en caso de no cumplir con su función son tratadas como fracasos. El joven asiático que no triunfa es despreciado por su sociedad, tildado de fracasado, tratado como paria y finalmente excluido de la misma. Era cuestión de Tiempo que la juventud explotase. Y vaya si lo ha hecho.

Pongamos que hay dos chavales, uno coreano y otro japonés, a los que vamos a llamar Lee y Tanaka. Ambos han estudiado durante toda su vida religiosamente para convertirse en "gente de bien" en uno de los sistemas educativos más exigentes del mundo. Ambos han tenido un comportamiento modélico durante su vida, teniendo que sacrificar el ocio y la diversión para centrarse en obtener los mejores resultados y conseguir un gran puesto. Y ambos han terminado sus carreras académicas con las mejores notas y ahora buscan comenzar su carrera profesional. Pero resulta que tras todo este esfuerzo se encuentran con que hay mucha, muchísima gente en su misma situación, y que por lo que parece el mercado laboral no les está ofreciendo grandes oportunidades. Por si fuera poco ambos están solteros y encima por una cruel broma del Destino a los pobres les ha tocado ser más feos que un frigorífico por detrás, por lo que no tienen pareja y según se comenta puede que nunca la hayan tenido. Se comen menos que los Roper y las mujeres que llaman su atención, Kim y Sakura, tienen otros planes, así que terminan rechazándolos. El panorama que les queda es, cuanto menos, triste. Se ven con el culo al aire en lo económico y comiéndose los mocos en lo sentimental. Para más inri sus padres empiezan a mirarlos con mala cara por no haber logrado el éxito que se esperaba de ellos y no tener una pareja a estas alturas de la vida. Y lo que es peor, las únicas opciones de futuro pasan por o bien salir de ese infierno en el que se encuentran y probar suerte en el extranjero (lo comentaremos luego) o quedarse y vivir atrapados en la tradicional cultura del trabajo de extremo oriente. Es normal que esto explote por algún lado, Lee y Tanaka son gente de carne y hueso como cualquiera que esté leyendo esto, y como tal tienen sus emociones, pensamientos e ideas. En el fondo todos somos Lee y Tanaka. También podéis ser si queréis Kim y Sakura, que en realidad están en las mismas que los muchachos.

De todo esto que estoy diciendo se pueden hacer muchos análisis de todo tipo. Puede plantearse un análisis psicológico de las mentalidades de las sociedades orientales; uno antropológico de sus culturas; uno desde una perspectiva social; otro desde una perspectiva de género (seguro que más de uno se muere por hacerlo con lo que he mencionado en los anteriores)... Pero insisto, ese no es mi trabajo aquí hoy. Yo he venido a hablar de datos y números. Ya en otra ocasión si me da por ahí. O ya que están también pueden hacerlo ustedes.

El caso es que de todos modos Europa no está mucho mejor en ese sentido. La diferencia es que aquí la exigencia no es tan alta como allí. Igualmente el derrotismo, pesimismo y la falta de ambición crónica son ya símbolos incuestionables de las generaciones más jóvenes, sea en París o sea en Pekín. Hablo con conocimiento de causa.

Pero bueno, volvamos a la trama principal. China y Estados Unidos, Oriente y Occidente. Quién, cuándo, cómo y por qué. Llevo rato sin poner una imagen y todo escritor sabe que un libro sin dibujos no se lo lee ni el que lo ha escrito, así que a continuación les voy a poner un gráfico, volviendo al tema de los recién nacidos en China, que es cuanto menos revelador.

La siempre simpática y cumplidora BBC me presta amablemente este gráfico autodescriptivo. Hacia 1980 los recién nacidos por cada 1000 habitantes en China rondaban los 20. Hoy día, estando ya en curso la política de los dos hijos, no sobrepasan los 10. (BBC, 2021)

Frente a todos los problemas que he expuesto previamente, China sabe que necesita soluciones y las necesita rápido, así que en 2016 optó por terminar la política del hijo único para pasar a permitir dos hijos por pareja. Algo que ha resultado ser ineficiente, pues los números y estadísticas siguen en su línea descendiente. En vista de este fracaso, China ha optado por aplicar una nueva política y permitir hasta tres hijos por matrimonio (BBC, 2021). Les adelanto que no va a solucionar el problema. El gobierno chino, que considero uno de los más capaces en cuanto a eficiencia en muchos sectores, está teniendo una visión muy miope con este asunto. El problema no es que limites o amplíes la posibilidad de tener hijos; el problema es que la población no quiere tener hijos porque en primer lugar no tiene la capacidad de sustentarlos debidamente y en segundo lugar dichos hijos, cuando crezcan, se encontrarán en una situación incluso más compleja que la de sus padres y con una mentalidad mucho más derrotista.

Otra de las ideas que ha tenido China para intentar proteger la poca fertilidad que le queda es oponerse al matrimonio homosexual. El pretexto es que Taiwan está siendo flexible y empezó hace poco a permitir uniones homosexuales, pero también se señala y comenta que se hace porque el matrimonio homosexual "no se ajusta" a los valores culturales y tradicionales chinos (El Confidencial, 2019). Los que no saben pensarán que es simple homofobia; pero los que sabemos entendemos que se trata de una política proteccionista para con la natalidad. A lo largo de la Historia, la permisividad o la intolerancia hacia la homosexualidad siempre han estado relacionadas con políticas natalistas de todo tipo. En los momentos en los que se ha necesitado mayor natalidad se ha sido completamente intransigente con la homosexualidad, mientras que en aquellos en los que había casos de superpoblación o escasez se toleraban las parejas homosexuales. Por supuesto tiene que ver en todo esto el hecho de que los países desarrollados se vuelven con el Tiempo más propensos a asimilar las uniones homosexuales, pero hay países que a pesar de su desarrollo no pueden permitirse bajones en natalidad. China aquí mata dos pájaros de un tiro, pues primero se opone al gobierno de Taiwan, y luego fomenta con ello la natalidad. La mía es una forma algo fría y calculadora de ver el asunto, pero se ajusta a lo histórico y cultural. Allá donde se busque controlar la natalidad habrá mayor o menor predisposición a aceptar uniones homosexuales en función de si se busca disminuirla o aumentarla. No es una conspiración como alguno podría indicar, es un simple factor que a fin de cuentas influye en el crecimiento o descenso de los nacimientos anuales. No es que sea el más importante, pero ahí está.

Aunque una vez más debo decir que me parece una medida bastante pobre e ineficiente. Evitar uniones homosexuales no implica en ningún momento que la natalidad se vea afectada directamente con un aumento, de hecho es posible que no ejerza ninguna influencia, ni positiva, ni negativa. Lo que China debería hacer es garantizar mejoras en los estándares de vida de las generaciones actuales y futuras para así conseguir sustentar un sistema que se tambalea y no tardará en desmoronarse. Y este consejo no es solo para China; toda Europa Occidental, Japón, Corea, Estados Unidos y, de hecho, todos los países del mundo deberían trabajar para mejorar la vida de sus habitantes; sin embargo, hago énfasis en los desarrollados porque son los que nos atienden hoy.

Sé que los políticos en líneas generales son incompetentes y poco capaces una vez logran su puesto, pero estoy convencido de que saben que la solución a sus problemas demográficos se encuentra en la mejoría del nivel de vida, o más bien en la concesión de garantías. El nivel de vida, si nos guiamos por algo tan común como el IDH, está en perfecto estado en todos los países desarrollados del mundo; pero no así las garantías de aprovecharlo que un habitante de un país desarrollado tiene. Para la población, y sobre todo la población joven, el principal impedimento para tener descendencia es la inseguridad que existe a la hora de saber si será posible o no garantizar las necesidades del niño y la unidad familiar. Si tienes pensado tener un hijo, es lógico que quieras garantizar su bienestar, pero también el tuyo propio y el de tu pareja. En la situación actual esa situación es en muchos casos inviable, y es por eso que cada vez se tienen menos hijos en los países desarrollados. Y me temo que no, oponerse a las uniones homosexuales y permitir tener 3 hijos no va a solucionar mucho. Ni en China ni en ningún otro sitio. Entiendo la desesperación del gobierno chino con este asunto y me parece lógico, saben la que se les viene encima cuando su actual población envejezca y su población total disminuya, pero van a necesitar un proyecto algo más competente si quieren salir de esta sin mayores traumas. Si quieren se lo hago yo: solucionen la cobertura sanitaria y el sistema de pensiones, disminuyan los gastos, negocien un abaratamiento de precios y aseguren que sus ciudadanos pueden permitirse vivir mes a mes. Por algo hay que empezar, y me atrevería a decir que es por eso. Todo eso conlleva sus correspondientes dificultades y problemáticas, pero siempre se pueden encontrar soluciones prácticas, sobre todo teniendo los recursos que tiene China a su disposición.

Habiendo terminado ya con nuestros amigos de la otra mitad del mundo, debemos volver un momento a la nuestra. Si han consultado ya las fuentes empleadas o visto con detenimiento las imágenes habrán visto que Estados Unidos no solo no va a descender en población, sino que va a aumentar y que a pesar de perder algún puesto en el ranking población total en torno a 2100 va a seguir estando entre los primeros. Puede que los más entendidos sepan por qué, pero para los que no ahí van ciertos detalles.

Esto que voy a decir aquí aplica igualmente para el resto de países occidentales desarrollados, pero sobre todo es muy importante en el caso americano. Al contrario de lo que puede parecer por las recientes políticas estadounidenses, Estados Unidos es el país del mundo que mayor cantidad de inmigrantes recibe y que menos emigrantes pierde (Banco Mundial, 2017). Esto supone un incremento poblacional constante que además es en su mayoría joven, de forma que si estos inmigrantes permanecen en el país y tienen descendencia tendrán de forma efectiva un impacto positivo en la natalidad y la demografía. La migración no solo favorece a los Estados Unidos, sino que también destaca como factor demográfico de importancia en Alemania, Reino Unido, Rusia o Italia. Por otro lado, China no tiene un saldo migratorio positivo. No solo es que no gane inmigrantes, sino que además es de los países del mundo que más personas pierde. Corea y Japón tienen un saldo positivo, pero insuficiente a pesar de que sus políticas en esta materia están orientadas a atraer a los inmigrantes para que trabajen y vivan allí. El caso japonés es el más curioso. Es un país muy necesitado de un saldo migratorio positivo, y para ello necesita inmigrantes, pero a la hora de la Verdad es un país que sufre mucho para resultar atractivo al inmigrante. ¿Por qué? Resulta obvio, existen varias barreras como la del idioma y la distancia. Es mucho más sencillo para la mano de obra cualificada aprender inglés e ir a cualquier país del mundo que aprender japonés e ir a Japón. También para los inmigrantes en situación de pobreza, de menor cualificación o refugiados es mucho más sencillo irse a un país vecino y próximo que a uno tan aislado como Japón. Y por supuesto existe un fuerte choque cultural, y el trato y la mentalidad japonesa no ayudan tampoco. No solo es más sencillo ir a Reino Unido, Estados Unidos o algún país de la Europa continental que a extremo oriente, sino que además es más grato. (CNN, 2017; Bloomberg, 2017; Foreign Policy, 2020). Si Japón no quiere quedar en la ruina demográfica va a tener que exigirse un poco más para resultar un destino atractivo para emigrar. Ellos, como China con sus problemas, lo saben e intentarán ir en la dirección correcta, pero para eso deberán dejar atrás algunos de sus vicios culturales como la obsesión por lo laboral y la precepción tendenciosa del extranjero.

Con la inmigración a su favor, Estados Unidos y Europa tienen un comodín demográfico que permitirá tener unos niveles aceptables de población a pesar de ser países envejecidos. Sin embargo, en casos como el estadounidense es incluso mejor porque su población no está tan envejecida como debería o puede parecer. Esto viene de algo lejos, ya que Estados Unidos era uno de los pocos países desarrollados que podía decir, hacia el año 2000, que más de un 25% de su población era menor de 18 años y, aun habiendo perdido gradualmente en porcentaje, el número de menores de 18 es hoy mayor que en ese entonces (Censo de los Estados Unidos, 2021; también pueden consultar los números en el sitio de las Naciones Unidas). A estas alturas si suman 2 y 2 sabrán ya por qué Estados Unidos seguirá creciendo en población en el futuro, así que creo que podemos cerrar el asunto de la población aquí.

Ah, este está siendo un largo viaje por todo el mundo eh... Y todavía quedan algunas cosas por ver. Pero hagamos recuento hasta aquí. Hemos visto como económicamente los países asiáticos (principalmente China e India) solo superan a los occidentales económicamente si usamos la paridad de poder adquisitivo como referencia, pero se quedan atrás per cápita, nominalmente y en estándares de vida. Hemos podido apreciar como los modelos occidentales de sanidad y pensiones están más desarrollados y mejor planteados que los orientales. También hemos comprobado como los orientales se encuentran en una situación de declive demográfico, y que además tienen problemas para en primer lugar atraer inmigrantes y en segundo lugar retener emigrantes. Y por último, y no menos importante, hemos visto como estas tendencias parecen continuar de cara al futuro y no hay indicios de que vayan a remitir. Algo que por otra parte es lo más normal, pues China, Corea y Japón ya son países poderosos, desarrollados y de primer orden, y los países desarrollados siempre tienen esta tendencia de forma natural.

Para que no se me tache de parcial hay que hablar ahora de los puntos en los que Oriente sí gana de forma legítima a Occidente. Y el más obvio de ellos es el comercio. En esto China es líder indiscutible a nivel mundial. Es el país del mundo que más exporta por un margen considerable frente a Estados Unidos, segundos en la lista. Y además necesita de menos importaciones que ellos, por lo que su balanza comercial queda en positivo. China es el país que más exporta y el segundo que más importa; Estados Unidos es el país que más importa y el segundo que más exporta. Perfectamente equilibrado como alguien dijo una vez. Pero no tan equilibrado, porque a pesar de este intercambio justo de posiciones en uno y otro lado de la balanza, el saldo de China es positivo y el de Estados Unidos negativo. Las posiciones siguientes en ambos lados están como siempre ocupadas por los países habituales, es decir, Alemania, Japón, Francia, Reino Unido, Corea, Rusia... Nada nuevo bajo el Sol y pocas sorpresas (Banco Mundial, 2020). Es curioso como uno de los factores que hacen que Oriente no termine de superar a Occidente en muchos aspectos es la resistencia de Europa a caer en la irrelevancia. El viejo continente siempre ha sido muy histriónico, y parece que quiere seguir siéndolo un poco más a pesar de que su época de preponderancia hace ya mucho que quedó atrás.

Ya se echaba en falta una buena imagen después de tanto texto eh... Lo que ven aquí es una comparativa relativamente famosa en la actualidad. A la izquierda pueden ver cual era el mayor socio comercial -entre China y Estados Unidos- de todos los países del mundo en 1980. A la derecha lo mismo, pero en 2018. La imagen y los datos hablan por sí solos: Estados Unidos está en una decadencia comercial y China está en un momento histórico de pujanza extraordinaria. Hacia 1980 Estados Unidos era de entre los dos el mayor socio comercial de todos los países del mundo exceptuando Mongolia y Cuba (obviamente). En la actualidad China es el mayor socio comercial de casi todo el continente asiático, del africano y la mitad del europeo, con una incipiente presencia en Latinoamérica. (HowMuch)

El del comercio es en realidad un mundo sencillo. Cuando comercias buscas el mejor producto por el menor precio posible, así como la comodidad. Es por esto que, por ejemplo, el mayor socio comercial de España es Francia, y España es uno de los mayores socios de Francia al mismo Tiempo (World Integrated Trade Solution, 2019). Ambos son países con una muy buena relación y una larga (y compleja) Historia de amistad y rivalidad entre ellos (sí bro shipeo a España y Francia si por?). Todo favorece el comercio entre ambos. La calidad de sus productos es buena, la distancia entre ambos es escasa al ser vecinos, y ambos forman parte de las mismas uniones supranacionales.

Pues lo que pasa entre Francia y España es lo que pasaba en los 80 con China y Mongolia. Es mucho más cómodo ir a comprar el pan a la panadería de tu calle que al supermercado de otro barrio. El caso de Cuba era una excepción que respondía al bloqueo impuesto por Estados Unidos, que limitó el comercio cubano a países afines ideológicamente. Ahora las cosas son distintas, se sigue comerciando con el que tienes cerca -el caso franco-hispano lo demuestra- pero también existe comercio de larga distancia en el que ya no influye ni la ideología ni la separación entre las partes. Y por supuesto China ha sabido gestionar la situación mucho mejor que Estados Unidos, pues tiene unos precios más competitivos y una producción muy grande. Además podemos ver como China se lleva mercados muy importantes como el hindú y el africano, que será mucho más importante en el futuro que en la actualidad.

Los chinos han sabido aprovechar también su posición. En este caso sí que han tenido un proyecto interesante y una visión muy amplia. Estados Unidos es un país con una política internacional cuestionable como poco y mediocre como mínimo. Cuando no consigue sus intereses económicos y comerciales se inventa una guerra contra el país de turno, al que considerará díscolo o Eje del Mal. Muy probablemente fracasará estrepitosamente, porque como hemos visto (Vietnam, Siria, Irak, Irán o el más reciente caso de Afganistán) Estados Unidos hace ya mucho que dejó de ser invencible y va de ridículo en ridículo. Ya me jodería inventarme una guerra teniendo el ejército más poderoso de la tierra y encima perderla... Mentalidad de equipo chico.

Estas guerras solían y suelen tener la costumbre de terminar con el país que ha sido víctima de ella en ruinas, y ahí es donde deciden entrar los chinos a reconstruirlo. Una jugada muy inteligente, pues así se ganan un aliado en lo político y en lo económico. Puede que asistamos a algo así dentro de nada con Afganistán (Global Times, 2021; Bloomberg, 2021). Desde luego no puedo poner ningún pero a la estrategia china en este área.

Venga, que ya queda poco. Aunque el punto que viene a continuación es muy importante. Hablemos de industria y tecnología. Hablemos del sector secundario. Hablemos de fábricas.

La industria es uno de mis temas de preferencia como ya saben, pero intentaré no extenderme más de la cuenta que ya llevamos mucho contenido. Seguro que muchos de ustedes cuando piensan en industria piensan en China. Y hacen bien, porque la Industria es el sector que más contribuye a la economía china por un enorme margen de diferencia. Si le sumamos la Construcción, que siempre es un sector que se queda en el limbo, nos encontramos con que actualmente entre ambos suponen un 37% del producto interior bruto de la segunda (o primera, ustedes deciden que valor usan) economía del mundo. Esto muestra que China posee una industria extremadamente potente. No obstante, si ustedes miran el histórico verán que pasa algo. Y es que desde el 47% que comprendían los mismos sectores en 2006 se ha producido una caída del 10% hasta el 37 de nuestro presente. Desde 1970 hasta 2016 el peso de la Industria y la Construcción en la economía China fueron superiores al 40%, pero ahora se ha vuelto a niveles previos al desarrollo industrial, propios de una economía agraria (Banco Mundial, 2021). Por supuesto esto no quiere decir que China se haya empobrecido o vuelto a una economía agraria. Más bien todo lo contrario, se está terciarizando. Y ya saben lo que eso implica: habrá desindustrialización. La primera fase de una economía siempre es la agraria, que es continuada por un periodo industrial de gran crecimiento y finalmente se produce el definitivo viraje a servicios característico de todos los países desarrollados. Economía básica.

Lo cierto es que el viraje a servicios hace ya mucho que empezó, pero ahora está llegando a su tramo final. China sigue siendo la fábrica del mundo y teniendo una poderosa y envidiable industria. Sin embargo, los números no mienten y el peso de los servicios es cada vez más grande, tanto que ya supone más de la mitad del total de la economía china. Es cuestión de Tiempo que la Industria acabe relegada a un segundo plano, como sucede en todo país desarrollado. (Statista)

Dicho viraje es lo normal en la economía. Y con él y su consumación vendrá la normalización del crecimiento chino. O lo que es lo mismo, China pasará a estar en una situación idéntica a la de Europa Occidental y Estados Unidos. Desde hace muchos años para acá China nos tenía acostumbrados a crecimientos superiores al 7% del PIB anualmente, pero ese chollo -como todos- se acaba. Actualmente el crecimiento se acerca cada vez más al 2-3% habitual de los países terciarizados y plenamente desarrollados. Lo ilustro a continuación.

Los muchachos de Statista me dan la vida, la Verdad, les estoy muy agradecidos. El caso es que, como podéis ver, China registra un paulatino descenso en el crecimiento anual del PIB y según los pronósticos y la lógica de las ciencias económicas esos descensos continuarán hasta que se normalice en lo dicho anteriormente, un 2-3% siendo generosos. Obviad la caída y el ascenso abrupto. No hace falta explicar a qué se deben, ¿no? Quiero hacer la entrada sin hacer alusión al tema. (Statista)

China gana en comercio y en industria, pero donde antaño había fábricas ahora hay rascacielos. El sector servicios ya es el más dominante en el gigante asiático. Aunque eso no ha evitado que su industria siga levantando ampollas en Estados Unidos. De hecho y como muchos sabrán la campaña del expresidente Donald Trump en el 2016 tenía como punto importante proteger los puestos de trabajo de la industria americana frente a la china. Tan importante era que fue de hecho lo que le dio la victoria en aquellas elecciones. La diferencia de votos en Estados Unidos no es lo importante, es el colegio electoral lo que marca la diferencia, y los electores se atribuyen en función de los estados en los que gana el candidato. Trump venció a Clinton por una diferencia de 77 votos electorales, de los cuales 65 provenían del Cinturón del Óxido (75, si estimamos Wisconsin en su conjunto). Ya saben, esa región de Estados Unidos compuesta por Pennsylvania, Ohio, Indiana, Michigan y parte de Wisconsin. Estados todos ellos de marcada traducción industrial a los que el expresidente prometió estabilidad laboral y protección a su producción y producto. Lo hizo en 2016 con grandes resultados, lo volvió a intentar en 2020, pero esta vez no funcionó (Los Angeles Times, 2016; Newsweek, 2020; USA Today, 2020).

Las intenciones y propuestas de Trump para con el Rust Belt han sido un completo fracaso. El baile de tarifas, aranceles e impuestos en una absurda guerra comercial con China no ha servido para absolutamente nada. Si acaso para molestar a ambas partes sin beneficiar a ninguna. No voy a discutir que proteger a tus trabajadores y sus intereses me parece algo fabuloso, pero para eso hay que hacer algo útil. El fracaso en la reelección de Donald Trump se explica en una sola promesa rota. No importa el Impeachment, no importa la gestión de la pandemia, no importa como han sido estos últimos cuatro años. Lo que verdaderamente ha liquidado las esperanzas de reelección de Trump ha sido perder el Cinturón del Óxido (por poco, pero perdido casi en su totalidad), cuyos estados se han teñido ahora de azul, sobre todo los vitales en elecciones Pennsylvania y Michigan. Y la promesa rota de Trump ha sido la de defender y potenciar el tejido industrial de la región frente al abandono y la miseria que plagaban las calles de ciudades como Detroit (Preliatore, 2018). Trump pensaba que comenzar una guerra comercial con China e imponer sanciones de todo tipo iba a evitar que los empresarios trasladasen las fábricas a China y la industria americana se disparase en el propio suelo americano. Desgraciadamente no ha sido así. Ir a cuchillo a por China solo ha servido para que tanto el país asiático como los propios Estados Unidos salgan damnificados. Unos porque han perdido la inversión extranjera y otros porque no han conseguido retener su industria. Los empresarios, en vista de lo problemático que se estaba tornando poner las fábricas en China, han optado por buscar soluciones más baratas que aún así siguen estando fuera del territorio americano (EDB Singapore, 2019).

El fracaso de la guerra comercial ha sido un golpe muy duro para el Cinturón del Óxido, que ha visto escasa o nula mejoría en su situación. Algunos incluso ya advertían antes de las elecciones que ese iba a ser el punto determinante que complicaría la reelección de Trump (London School of Economics, 2020). Aún antes ya había signos de la pifia en sectores como la metalurgia y la siderurgia en 2019, en los que el declive volvía ser notable y se preveían consecuencias en el voto (Financial Times, 2019). En la decadente industria tradicional americana del Cinturón del Óxido llueve sobre mojado. La automovilística, la siderurgia y otros tantos sectores similares llevan ya mucho Tiempo así, y aunque algunos aun creen que es posible remontar con las políticas adecuadas, nada apunta a un resurgir hacia lo que fue en su día. Cuando se trata de patriotismo, los empresarios americanos son los primeros en enarbolar la bandera, pero los últimos en ponerla en su fábrica. A fin de cuentas no tiene sentido poner una bandera estrellada en Bangladesh, Tailandia o Vietnam, ¿no?

Hace ya muchas décadas que Estados Unidos se convirtió en un país terciario y financiero con una industria y agricultura minoritarias. En las ciudades americanas el Sol baña a los cientos de rascacielos y miles de ventanas que guardan incontables oficinas y apartamentos, pero no a fábricas o cadenas de montaje en las que, en otro Tiempo, debió haber movimiento, ruido, vida. Pero no todo está cubierto por la sombra. Hay un sector en el que Estados Unidos aún tiene una industria fuerte, y no es otro que el tecnológico, en el que está a la cabeza del mundo, pero que al mismo Tiempo es insuficiente para marcar la diferencia, pues China, Corea, Japón o Alemania tienen sectores tecnológicos igualmente destacables en su tejido industrial. De hecho, varios de estos países tienen incluso mayor modernización si cabe. Permítanme explicarles.

Si nos guiamos por la exportaciones de alta tecnología no es ningún misterio que Oriente aplasta a Occidente sin contemplaciones. Los países asiáticos son los mayores productores de recursos orientados a la tecnología y tienen industrias tecnológicas muy potentes. No es ningún secreto, todos ustedes están leyendo estas líneas empleando dispositivos con materiales provenientes de oriente, de fabricación oriental o directamente orientales en su totalidad. El primer país occidental no es siquiera Estados Unidos, sino Alemania (Banco Mundial, 2020), el claro líder europeo en tecnología y con una archiconocida industria tecnológica (Siemens, Bosch, E.ON...), aunque siempre a la sombra de la automovilística, cabeza y puntal indiscutible del tejido industrial alemán (Daimler, Volkswagen, BMW...). Esto suena un poco tonto si miramos que en Estados Unidos están afincadas las empresas tecnológicas más grandes y poderosas del planeta, el famoso Big Tech. Pero no es así. El Big Tech está en una especie de burbuja y muchas veces la capitalización de mercado no se corresponde con la realidad, por lo que es mucho más acertado guiarse por los ingresos que por el mercado de valores. Uno puede caer en el error de pensar que gigantes empresariales basados en la tecnología como Alphabet, Amazon, Tesla, Microsoft o Apple son el máximo exponente de la industria mundial, pero la realidad es otra.

Para empezar, la empresa más poderosa en función de los ingresos era hasta el año pasado Walmart y no Amazon (Fortune 500, 2020). Walmart tiene una nula proyección internacional en comparación con Amazon, pero posee una fuerza muy grande en el mercado nacional. No obstante, si bien Walmart fue en 2020 la primera compañía por ingresos en Estados Unidos; es cuestión de Tiempo que Amazon termine destronándola si es que no lo ha hecho ya (Business Insider, 2021). Esto no es una predicción, es un valor prácticamente seguro, pues las empresas del Big Tech vienen registrando un crecimiento anual de hasta aproximadamente el 20% en casos como el de Amazon y Alphabet (véase Fortune 500 en profundidad), mientras que Walmart apenas llega a un 2%. Aun así, hablando aún en términos de ingresos, el Big Tech no tiene la misma preponderancia que en capitalización de mercado. A pesar de tener a Amazon y Apple en el Top 3, Alphabet y Microsoft se quedan entre los puestos 10 y 20, mientras que empresas farmacéuticas y de seguros sanitarios aparecen con mucha más frecuencia en las primeras posiciones. ¿Recuerdan lo dicho anteriormente? Ya saben, eso de que casi la totalidad de la población estadounidense tiene seguro médico. Parece que es una frase que dentro de este mismo artículo ha envejecido bien, eh... Tienen que aprender ustedes a ver el panorama general y encontrar las interrelaciones que se producen en él. Tenéis que tener un Big Picture Thinking para entender como funciona el mundo y las partes que lo componen. Y esto es un claro caso de ello, pues no hay rama que requiera de mayor visión en este aspecto que la economía. No merece la pena pararse en los pequeños detalles, en datos concretos, si no se pueden contrastar y encajar dentro de un esquema aún mayor.

Pero bueno, dejando de lado esta reflexión a la que ya dedicaré su Tiempo en el futuro, tenemos que volver a pensar en la cuestión de la exportación tecnológica. Por supuesto que los gigantes tecnológicos industriales americanos son los más grandes y populares del planeta, pero entonces, ¿Por qué no es Estados Unidos el primer país del mundo en esto? Simple, ¿Recordáis eso de que las fábricas se trasladaban primero a China y tras la guerra comercial al sureste asiático? Sorpresa, sorpresa. Resulta que muchas de estas empresas deslocalizan para abaratar -el truco más viejo del mundo- a aquella región. Eso explica por qué si ustedes miran los números verán que países como Vietnam, Singapur o Malasia aparecen en las primeras posiciones de exportaciones de alta tecnología. Resulta, también, que estas empresas americanas lo son solo en nombre y empresarios; y que luego el patriotismo no pesa más que el dinero. Aunque no todo son palos para estas empresas, a pesar de que yo detesto al Big Tech (hablaré pronto de él) tengo que reconocer que si sigue creciendo a estos niveles no tardará en consolidarse como el grupo más poderoso dentro de la industria americana. Ya lo es en capitalización, pero también puede llegar a serlo en ingresos dentro de no mucho.

La situación es la siguiente: el Big Tech americano es uno de los grupos (también grupos de presión) más poderosos del mundo, pero eso no convierte a Estados Unidos en exportador por defecto. Países como Corea del Sur (Samsung, LG...), Japón (Sony, Panasonic...) o China (Tencent, Alibaba, Huawei...) serán siempre habituales en las posiciones más altas de la lista. De hecho China (primer puesto) y Corea (cuarto, o tercero, si separas Hong Kong de China) ya están por encima. Como también lo están la antes mencionada Alemania y Singapur. Por debajo está inmediatamente Japón y luego Vietnam y Malasia. Vemos así países productores ya sea por componentes o por productos finales, pero en cualquier caso no se puede negar la preponderancia oriental, que es ya insalvable (China es hasta seis veces superior en este apartado a Estados Unidos) por mucho Big Tech que haya de por medio.

Pero bueno, ni que todo fuera exportar, ¿No? Hay vida más allá de eso, pero ahí tampoco es que se pueda hablar de ventaja occidental. Ahora está muy en boga la robótica, un sector que viene siendo clave para la facturación industrial desde hace mucho. Pues si hablamos de robotización de la producción, los primeros países del mundo vuelven a ser Corea, Japón y Alemania. Mucho ojito con Alemania, que están muy calladitos pero siempre están ahí arriba en todas las listas. La cuestión es que estos países tienen una mayor densidad de trabajadores robot que Estados Unidos por cada 10000 empleados en la manufactura. Y que China, a pesar de tener la población más grande del mundo, aparece entre los primeros, justo detrás de España, que es séptima. Y esto son datos de 2019, por lo que es posible que, teniendo en cuenta que el crecimiento que tuvo China en el periodo comprendido entre 2017 y 2019 fue mucho mayor que el español, China ya esté incluso más arriba (Forbes, 2020). ¿Se acuerdan de aquello de que la industria china cada vez mostraba una mayor tendencia a la robotización por la falta de trabajadores? Pues eso, ¿Lo ven? Examinen la imagen al completo y luego unan los puntos. El resultado será mucho más revelador así.

Yo lo dije, iba a ser justo, objetivo e imparcial, y creo que lo estoy siendo. Primero os mostré las carencias de Oriente (que también existen en Occidente por cierto), pero ahora os estoy mostrando las virtudes de los orientales. Sé que por supuesto hay mucho debate en torno a la robotización del trabajo y la evolución que sigue la industria, pero no voy a abrir esa veda porque no quiero que este artículo se convierta en un festival del neoludismo o del posthumanismo. Hoy no es ese día.

Por hacer un último apunte me gustaría hablar de nivel educativo de nuevo. ¿Se acuerdan de que antes les dije que en Asia la mano de obra cualificada es cada vez más abundante? Si lo recuerdan es posible que también tengan en la memoria aquello de que los países asiáticos tienen graves dificultades para atraer población, y que encima en algunos casos como el chino la pierden. Pues bien, hagan conmigo este enlace para que no se lo tenga que dar yo mascado. ¿A dónde va la población asiática, y principalmente la cualificada? Pues allá donde pueda desarrollar su carrera profesional, que por supuesto suele ser algún país desarrollado, y de entre todos ellos destacan los Estados Unidos. Aunque la educación asiática es del más alto nivel, las mejores universidades se encuentran en la esfera angloparlante (Estados Unidos y Reino Unido eminentemente) y es casualmente ahí donde surge la mayor cantidad de opciones para el desarrollo profesional tras el periodo de formación.

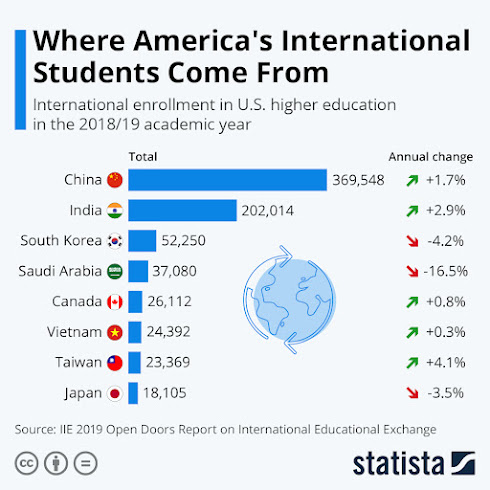

Exceptuando el caso de la vecina Canadá, la inmensa mayoría de estudiantes extranjeros en Estados Unidos en enseñanza superior provienen de Asia, con un importante número de chinos e hindúes que, además, sigue una tendencia alcista con respecto a los años anteriores. (Statista)

El estudiante promedio asiático tiene un nivel educativo bastante elevado. Tanto que es normal que busque tener títulos en las mejores universidades y oportunidades laborales en las mejores empresas. Así consiguen, además, librarse de la crisis sociocultural de sus propios países (para irse a otro país con la suya propia, pero bueno...) y salir un poco del pesimismo vital que viven sus sociedades en el presente.

Me gustaría decirles que hemos terminado, pero no quiero mentirles. Existe una última cuestión de la que me gustaría hablar. Prometo que será breve, pero es vital que lo haga porque terminará de dar sentido a todo mi trabajo aquí. Ustedes pueden pensar que he sido demasiado excluyente a la hora de hablar de Occidente y Oriente, pues me he centrado en los países más destacados en cada caso, que no dejan de ser China y Estados Unidos, y en un segundo plano Japón, Corea y Alemania. Pero faltan aquí grandes nombres. Y si ustedes piensan que los he omitido u olvidado, están ustedes equivocados. Al fin y al cabo yo soy Preliatore, nunca dejo nada al azar tal y como me enseñaron los Dioses Inmortales.

Los nombres que faltan son India, Rusia, Pakistán, Reino Unido y Francia. Con estos dos últimos no me voy a detener mucho porque se encuentran en una situación muy similar a las que hemos visto previamente. ¿Pero qué hay de India? ¿Qué hay de Rusia? ¿Qué hay de Pakistán y otros tantos actores en segundo plano? Ya he comentado algunas cosas del sureste asiático mencionando países como Tailandia, Vietnam o Singapur, estados miembros todos ellos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático de la que hablaré a continuación también; pero como podría yo olvidarme de India, segundo país más poblado del mundo y una de las economías más pujantes del mundo.

Verán, si no he hablado de India es porque considero que su situación es diferente a la de los países asiáticos que hemos analizado anteriormente. Para empezar, aunque exista una cooperación económica y social, entre India y China sucede lo mismo que ha sucedido entre China y Japón desde siempre. Hay un eterno recelo entre ambas potencias que se manifiesta en roces fronterizos de forma periódica y que hace no mucho se cobraron unas cuantas vidas (BBC, 2020). Esto alimenta mucho el estado de paranoia permanente en que se encuentran los orientales. China piensa que la tensión con India puede llevar a dicho país a establecer una cooperación con sus rivales tradicionales en la región, Japón y Australia. Eso sí, no se habla de la cooperación que existe entre China y Pakistán. Parece que no interesa...

El problema viene de lejos. Resulta que la frontera entre China, India y Pakistán en la región del Himalaya es bastante conflictiva desde que tras la partida de los colonizadores británicos se configurasen una serie de fronteras que no terminaron de convencer a nadie. Cachemira, la región que se disputa, lleva siendo foco de conflictos entre los tres países desde que lograron su independencia. En su momento ya hubo guerras entre India y Pakistán e India y China por afianzar el predominio en la zona. El más notable choque entre India y China se produjo a principios de los 60 en la región de Aksai Chin, escenario de la Guerra Sino-India de 1962, guerra en la que India hizo un ridículo espantoso y consolidó las posiciones de China en la zona.

Aquel enfrentamiento tuvo características muy únicas en la historia bélica y militar. Destaca por ejemplo las durísimas condiciones en las que se produjo, a unos 4000 metros de altura y entre pasos de montaña y montañas en sí. Era imposible usar activos navales o aéreos debido a la propia naturaleza del terreno. Y por si fuera poco eran Tiempos convulsos. Poco antes había estallado la Rebelión del Tíbet del 59 y la ruptura sino-soviética era cada vez más tangible. Tanto es así que es en estos momentos cuando la Unión Soviética decidió apoyar a India en vista de que Estados Unidos y Reino Unido les dieron la espalda, dando comienzo a la cooperación Indo-Soviética (The Tribune, 2021).

Pero hoy día India no es el país recién independizado y atrasado que era entonces. Consulten las mismas fuentes que he usado para China. Actualmente, India es la tercera potencia mundial si seguían por la PPA, sexta nominalmente. Tiene la segunda población más grande del mundo pero no tardará en ser la primera. Y su economía sigue creciendo porque aún no ha llegado a las cotas de desarrollo que China sí ha alcanzado ya. El dato es impresionante: entre 2009 y 2019 su PIB nominal se ha duplicado. El crecimiento en sí no se aleja porcentualmente del chino, pero el comportamiento es mucho más anómalo que en el caso chino, con picos y caídas en la tasa de crecimiento muy caóticos a lo largo del registro histórico. Aunque el último de todos el pasado año está justificado, pues ha sido generalizado en todo el mundo. También pueden consultar las fuentes para las proyecciones demográficas que usé para China seleccionando India para ver las correspondientes proyecciones. India va a crecer por más Tiempo que China, aunque al final correrá el mismo destino, y será en este mismo siglo. Aunque más lejano, el declive hindú también terminará sucediendo más pronto que tarde una vez el país esté plenamente desarrollado. Los ahora tan poblados países asiáticos empezarán a perder población con el paso del Tiempo y empezarán a dar paso a los africanos conforme estos sigan su línea natural de desarrollo. Hacia finales de siglo, como vimos antes, habrá cinco países africanos entre los 10 primeros frente a cuatro asiáticos que, además, estarán en recesión demográfica para ese entonces. El único país que mantendrá su puesto será Pakistán.